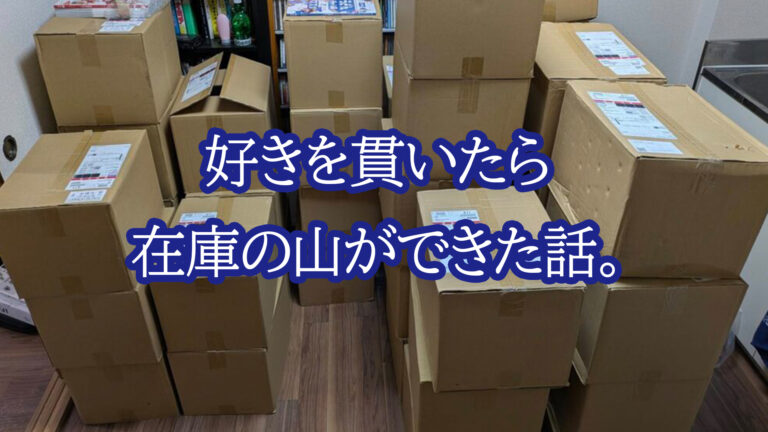

在庫の山

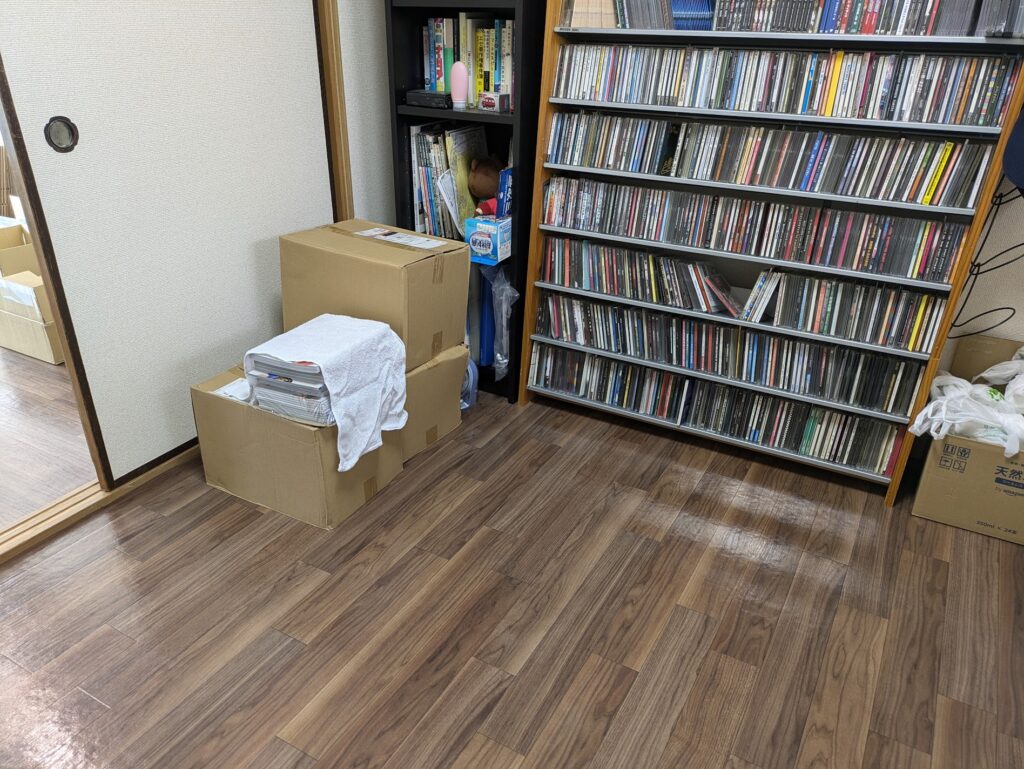

現在、私の事務所を占拠する段ボールの山。中身は全て同人誌の在庫だ。

どうしてこうなったか書いてみたい。長文なので注意だ。

全てはブログから始まった

私はDJやトラックメイクといった「音楽活動」と、「飲食チェーン店トラベラー」という2つの活動軸を持っている。その2つは近いようで遠く、遠いようで近い。そもそも「飲食チェーン店トラベラー」って何? という所から改めて振り返ってみる。

学生時代から「天下一品の総本店って、他店より美味しいよな」と思っていた私は、京都北白川の総本店へ何度も足を運んでいた。そこで食べるコッテリは、やはり美味しかった。

本店が美味しい理由について、本店だけ店内でスープを作ってる、何か別のものが入ってる、といった都市伝説があった。ある日、本店が美味しい理由について店員さんに尋ねたところ、「他店と同じです。ここだけ美味しいということはないですよ」と言われたのである。

え?となった私は、本店が美味しいと感じたのはなぜだ?と思い、他のチェーン店の本店が気になり始めた。

そんな気持ちで手当たり次第にチェーン店の1号店や本店に行き、軽い気持ちでLivedoorでブログを書き始めた。ブログのタイトルは「本店の旅」、チェーン店の本店を巡るだけの変なブログ。2007年にスタートした。

当時は首都圏(川崎)に住んでいたので、全国チェーン店となったビッグネームな本店や1号店へも簡単に行けた。次々と巡ってブログに書いた。

当時行ったうちのひとつ、「マクドナルド」の常設1号店「銀座晴海通り店」(現在は閉店)。

今となってはレトロな写真だが、およそ20年前はこんな感じだったのだ。

これは渋谷にあった富士そばの1号店(現在は閉店)。

このように次々とチェーン店の本店を探訪して、Livedoorブログ「本店の旅」に書き加えていった。

突然、ラジオに出た日

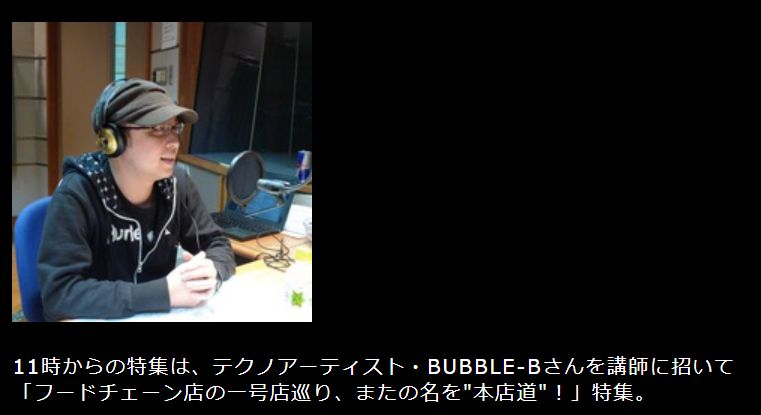

当時はまだ単なる余興、お遊びだったチェーン店の本店巡りだが、ある日、ラジオから出演オファーが来た。

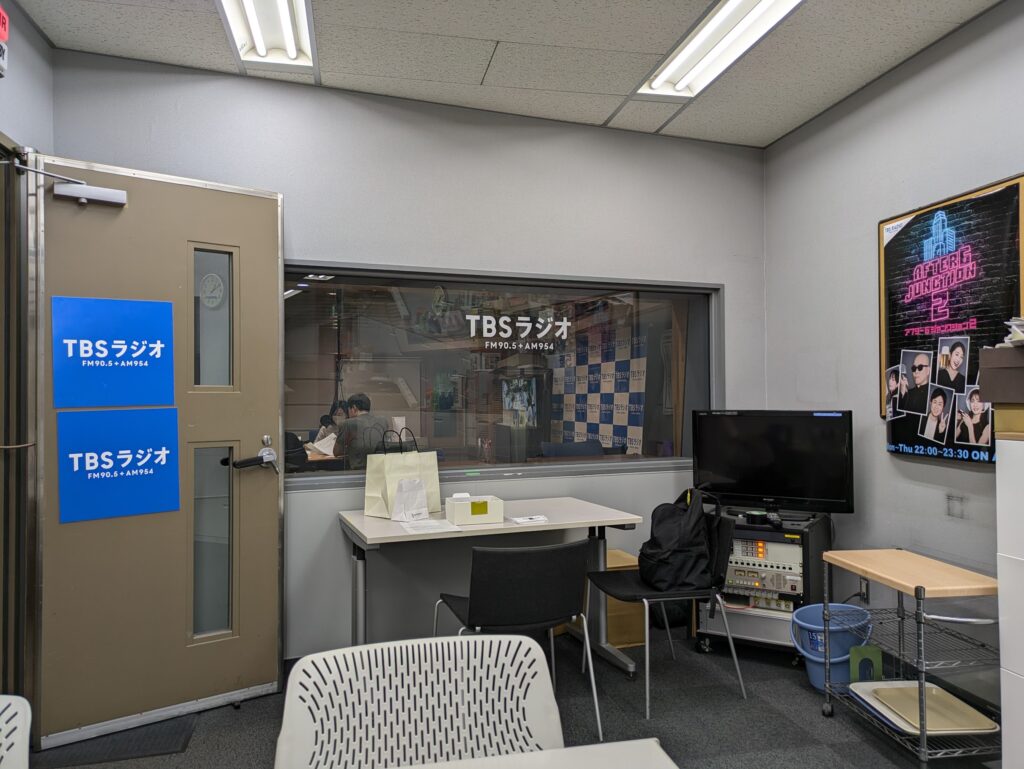

それは、「ライムスター宇多丸のウイークエンドシャッフル」(通称:タマフル)というTBSラジオの番組。多くのサブカルヘッズが聞いている神番組である。

以前、この番組に「小室哲哉特集」の語り手として初出演したことがあったが、今回は「本店道」として、チェーン店の本店について語ることになった。2011年1月のことだ。

チェーン店の本店はやっぱり美味しいのか? 何が違うのか? どんなチェーン店に行ったのか? その面白さとは?

チェーン店探訪について、全国ネットのラジオで初めて喋らせてもらった瞬間。

今思えばかなりフンワリ&ボンヤリとしたトークだったが、番組は盛り上がり、反響もあった。このような機会を与えてもらった宇多丸さん、タマフルの皆さんには今も感謝を気持ちを持っている。

そして放送の数日後、こんなメールが届いた。

「本を出版しませんか?」

初めての出版

出版なんて考えたこともなかった。理系出身の私にとって、本1冊分の文章なんかとても書ける気がしなかった。

そのオファーは、先日の放送を聞いて面白かったという編集プロダクションからだった。断る理由なんか全くない、挑戦してみたい。出版社での企画会議も通り、あっという間にプロジェクトが始まった。

女性の担当編集者さんが付いてくれて、右も左も分からない私に対して手取り足取り教えてくれた。希望や表現ニュアンスも細かく聞いてくれて、次々と形にしてくれた。すげえ、本ってこうやって作るんだ… と感心してる間もなく原稿を書き進めた。修正依頼や、「まだですか?」という催促まで来た。作家さんってこういう気分なんだという感覚を味わった。

デザイナーさんがページデザインをどんどん作っていく。いちいち格好いいデザインだ。自分一人ではできないことが、チームによってテキパキと形になっていく。

そして2013年の7月28日、ちょうど私の誕生日に、最高のプレゼントが届いた。

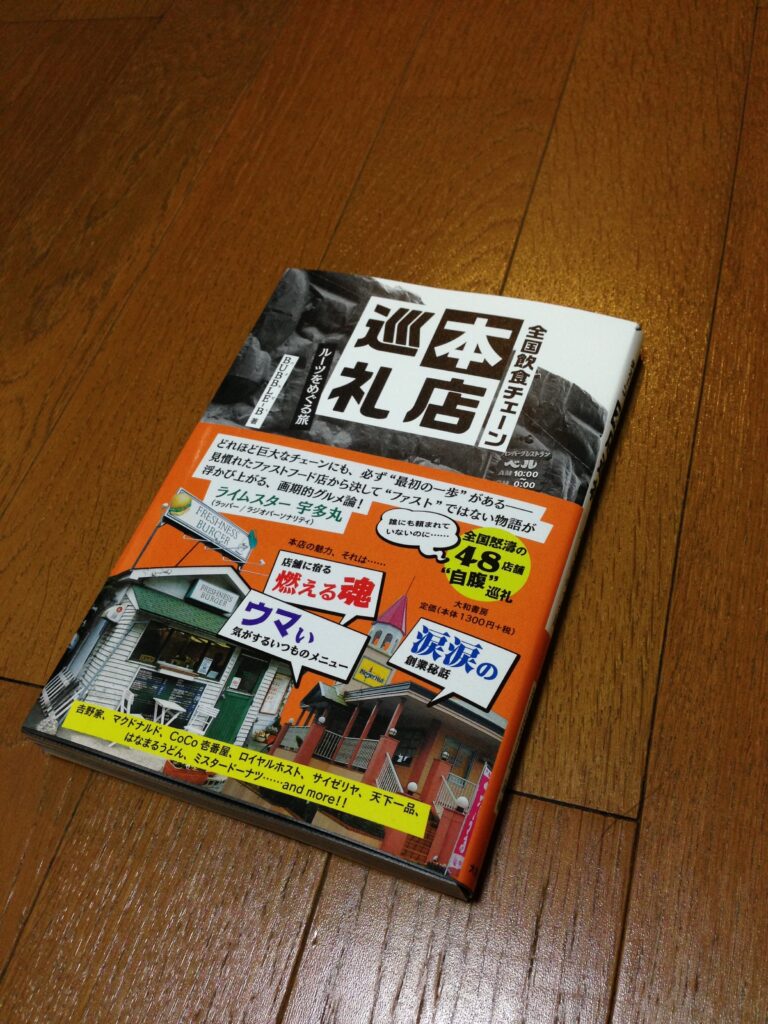

「全国飲食チェーン 本店巡礼 ~ルーツをめぐる旅」(大和書房)

人生初の著書である。

帯の文章はライムスターの宇多丸さんに書いて頂いた。

「見慣れたファストフード店から決して〝ファスト〟ではない物語が浮かび上がる」、流石の名コピーだと思う。タマフルのリスナーに届いて欲しいと願った。

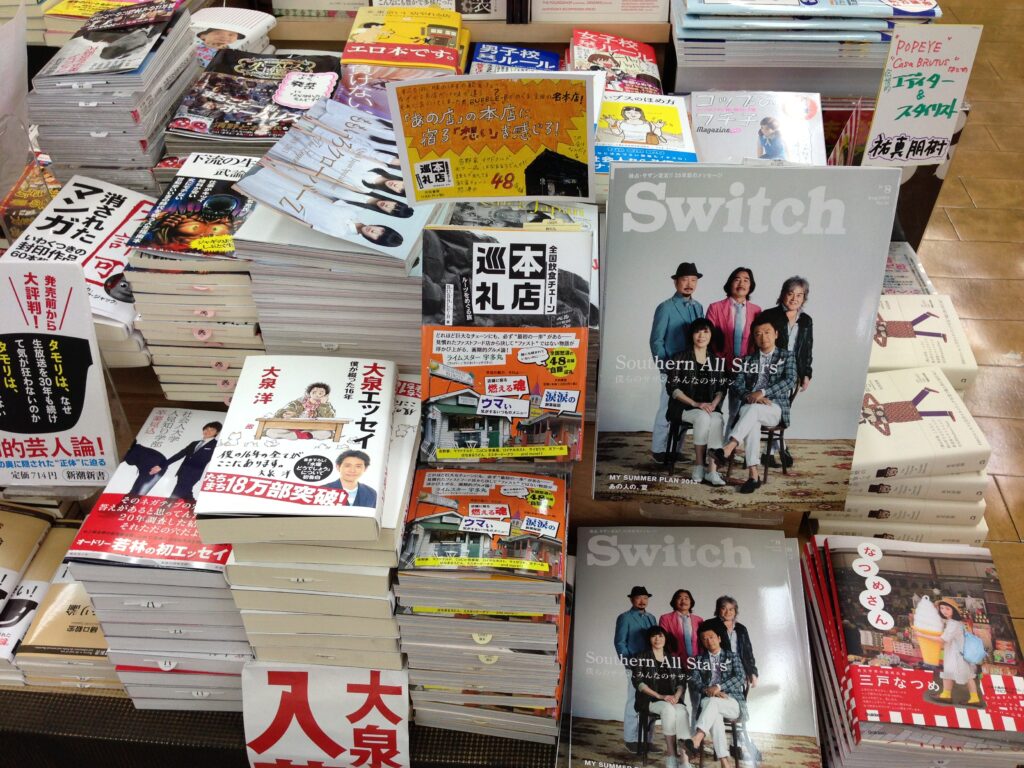

自分が著者となった本が、渋谷の書店に平積みされている。こんな風景はなかなか見ることができない。

ずっと音楽だった自分だが、余興として始めた「チェーン店巡り」で本を出すことになるとはと、不思議な感慨にふけった。

で、それは良いけどこの本、売れるのか? なんせ、どこにニーズがあるのか分からない謎の本である。

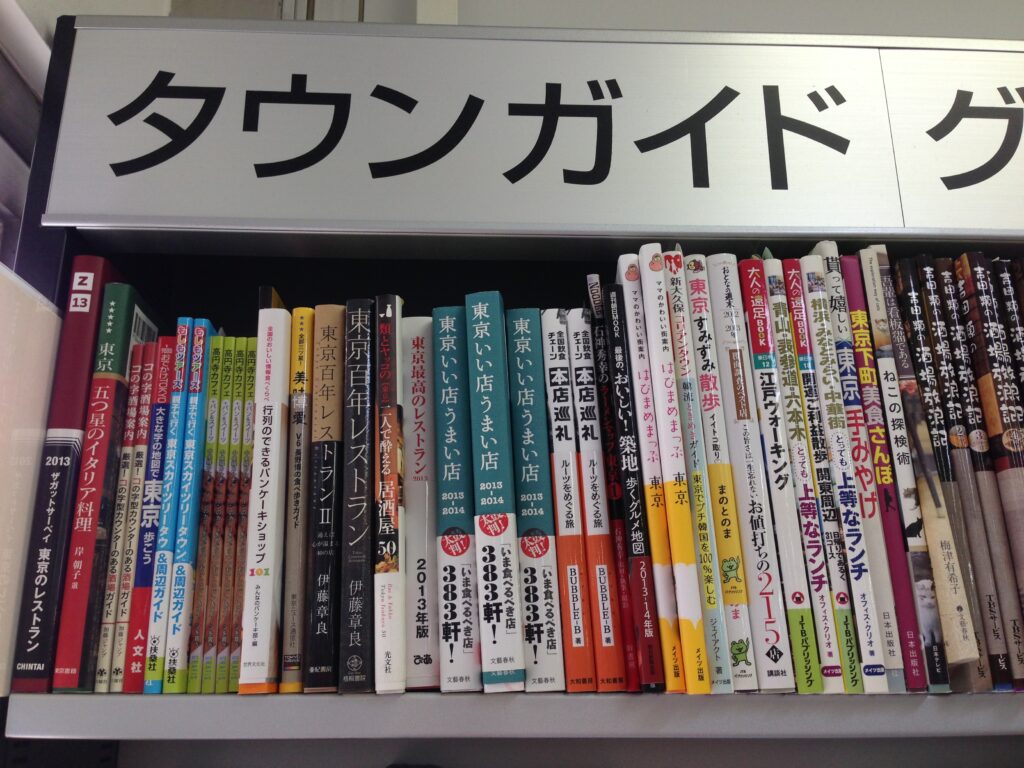

出版社さんからは、「書店のどこの棚に置くかが少し難しい」というフィードバックがあった。

この本はグルメガイドなのか? それともサブカルなのか?

グルメガイドなら、みんなが知りたいのは「とっておきの美味い店」の情報である。誰もが「おいしいお店」を知りたいし、そこに行きたいと思っているからだ。

それはマクドナルドやサイゼリヤ、びっくりドンキーのようなどこにでもあるチェーン店ではない。ましてや「本店がどうの」という付加情報は、グルメな人にはどうでもいいことだろう。

ならばサブカルの棚だったらどうだろう? 宇多丸さんのラジオから始まったのだから、サブカルの棚なら収まりも良いはずだ。でも、サブカル棚は作家にネームバリューがないと売れないらしく、市場が小さいとのことだった。

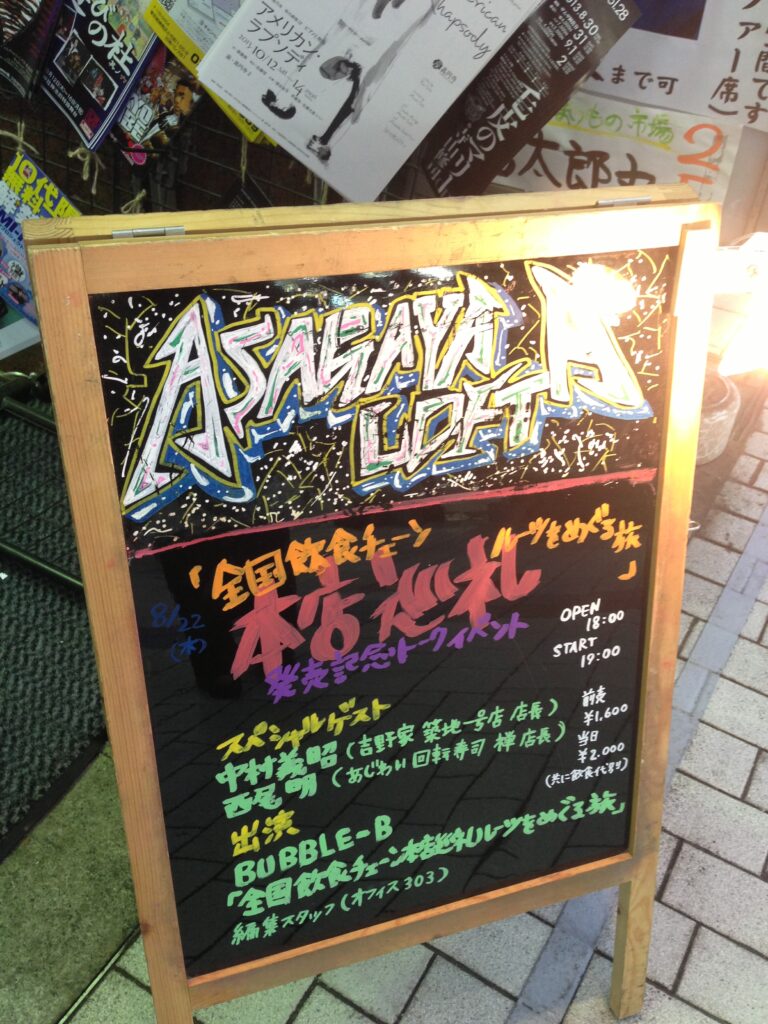

どうやって売るのだ? と、本の売り場がはっきりしないまま様々なラジオ番組に呼ばれ、本の話をした。

出版記念イベントも行った。

人生最高の日となった。

達成感を得た私は、少し燃え尽きた。

チェーン店を探訪しなくなった

2014年4月、京都へと転勤になった私は、京都駅に近いマンションに引っ越した。

数々の全国チェーン店の本店や1号店は首都圏に多い。関西に住むと、そこから遠ざかる。

もう本も出したし、有名なチェーン店はだいたい巡ったし、そろそろ終わりかな?と思うようになり、いつしか頭の中からチェーン店探訪のことが消えた。ブログ「本店の旅」の管理画面へもログインしなくなり、しばらく放置した。

ところが2017年が明けた頃、

「関西にしかないようなローカルチェーン店にも行けばいいじゃないか。北陸だって四国だってすぐに行けるし、行けるうちにその地のチェーン店に行けばいいじゃないか。それがマイナーだとしてもいいじゃないか。お前にはもう時間がないんだぞ」

と、突如チェーン店の神から啓示を受けたのである。

私は「全国的に有名かどうか」にこだわりすぎていたかも知れない。もっと全国を巡り、お金も時間もかけて、ローカルチェーン店という沼に足を突っ込むべきだ。高い難易度の旅をして、誰も知らない情報に触れるべきだ。それをせずに、勝手に完結している場合ではない。

そう思った私は、すぐに動き始めた。向かったのは、ラーメンの「本家 第一旭」。マンションから徒歩5分のところにある、たかばしの本家 第一旭の本店だ。そして久しぶりにLivedoorブログにログインし、3年ぶりに更新した。執筆の調子を取り戻すリハビリである。

なんか、「第2章」が始まった気がした。

第2章はローカルチェーン店

新章に入った私は、堰を切ったかのようにチェーン店巡りを再開した。

全国チェーンじゃなくていい。関西だけでいい。京都だけでもいいし、名古屋だけでもいい。読者が知らないお店、いや、自分さえも知らないお店に行こう。そうすると、あるわあるわのローカルチェーン店。まずは関西近辺のローカルチェーン店から巡り、次々とブログを更新した。

関西だけでなく、東海、四国、北陸、九州、北海道。

旅の目的が次々と生まれた。

「日本中のローカルチェーン店を巡ってます」と人に言うと、「それは、出張ついでに行くんですか?」と言われることが多かったが、全て自腹で行くのだ。

飛行機に乗ってチェーン店に行く。

タクシーに乗ってチェーン店に行く。

レンタカーを借りてチェーン店に行く。

どんどん跳ね上がる旅費、消えるボーナス。走り出したら止まらない。

本を出した時点で巡っていたチェーン店の数は60店舗くらいだったが、あっという間に100店舗を越えた。

2018年、東京の本社へと転勤になり、再び首都圏での生活が始まった。

慣れない部署に異動した私は、この会社での生活はもう長くない予感がした。だからこれはボーナスタイムのような時間だと思い、関東地方、東北地方のローカルチェーン店を重点的に巡った。

車を持っていたので、できるだけ車で行くべき場所を優先した。

地方のローカルチェーン店は幹線道路沿いや住宅地の中にポツンとあることが多く、それらへ効率的に行くならば車が必須だ。それもレンタカーではなく、自分の車で行くことが旅費的に有利なのは間違いない。

ブログの掲載店舗数が200を超えたくらいの頃、Livedoorブログを卒業することにした。Livedoorブログの使い勝手は悪くなかったが、スマホ向けの画面のカスタマイズ自由度が低いことや、広告表示についての不満などがその理由である。

サーバーを借りてドメインを取り、WordPressに移行することにした。1ヶ月間の移行作業を経て、2018年の12月に移行完了、新ドメイン「1goten.jp」での「本店の旅」が始まった。やっと自分の城を持てたようで嬉しかった。

過去のコンテンツもリライトし、タイトルの付け方も見直して、あれやこれやとWordPressを触るうちに、アクセス数もどんどん上昇した。Googleのアクセス解析はLivedoorブログの時の5倍~10倍くらいの数字を示した。それに伴って広告収入も増加し、旅費の一部を賄えるくらいになった。

毎週のように遠出をし、ご当地のチェーン店へと行った。その度に、毎週のように会社にお土産を買って帰った(お土産を買って帰ることも趣味)ので、同僚からは旅行しすぎの変人だと思われた。そして私はブログの更新に夢中になった。掲載店舗数は300を超えた。

2019年12月、ついに東京の会社を辞めた。理由は様々だが、その時はそれしか選択肢がなかった。転職活動もうまくいかなかった。

収入のアテもなく故郷の滋賀にUターンした。年老いた両親が迎えてくれた。

余興を仕事にするには

無職になり、圧倒的な時間を手にした私は、タガが外れたように飲食チェーン店を巡り、ブログの更新を続けた。過去の記事もどんどんリライトして、肉厚なものに変えていった。WordPressのテーマも入れ替え、細かくカスタマイズした。

とはいえ、収入は失業保険と少しのライター仕事、あとはブログの広告収入くらい。失業保険が終わったらどうするのか。

私はフリーランスになりたかったわけではなく、ならざるを得なかっただけなので、「事業計画」とか、「前職から付き合いのあるクライアントさん」のようなものは全くなかった。

でも、ありがたいことに、私に声を掛けてくれる方もいた。

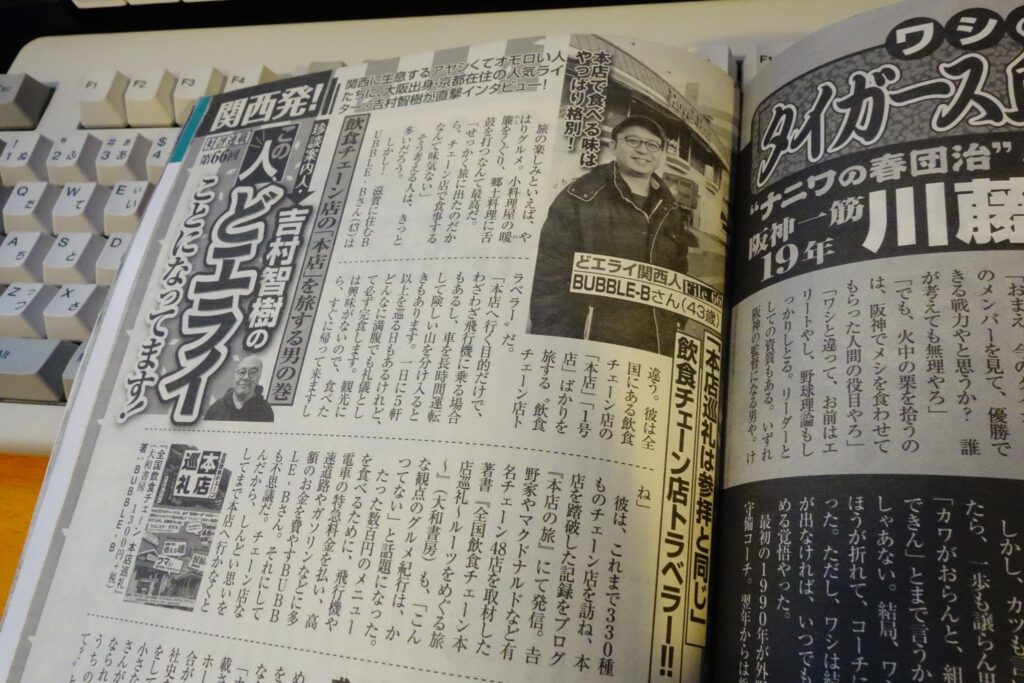

新聞の「人」みたいなコーナーで紹介されたり、週刊誌の「面白いことをしてる人」のようなコーナーでインタビューを受けたり。田舎に引っ込んだやつに声を掛けてくれたことがとにかく嬉しく、新鮮だった。

これまでの経験を仕事に活かせないか?と考え始めた。なんせフリーランス、どんな仕事をしてもいい。ならば、好きなことを仕事にしたい。やるなら、人のやっていないことをやった方がいいだろう。

流行りのウイルス病で世の中がおかしくなり、多くの人が困っていた。その救済として、あるPR会社の持ち出しで、小規模事業者への個別PRという形で社会貢献するというプロジェクトが立ち上がった。私はそこに応募し、PRパーソンとして参加させてもらうことになった。

会社員時代、PRを専業として取り組んだ経験はなかったが、千載一遇のこの機会と思って勉強し、いただいた仕事に全力で取り組んだ。

お客様にもPR会社にも喜んで頂けたが、むしろこちらが勉強させてもらうことが多く、実りがあった。

この経験がヒントになり、これまで余興だった飲食チェーン店巡りを「仕事」にすることに意識が向き始めた。これまでのようにブログやライター業もやるけど、もっと広くリアルな場で、実際のビジネスに役立ててもらいたい、産業や地域を盛り上げたい。それらを一言で言うなら「飲食店の魅力を伝える人」だろうか。

私はこれまで、気持ちがしんどい時に飲食店に行き、食べたいものを食べたら、気持ちが楽になることが多かった。飲食店に助けられた経験は数知れない。だから飲食店の魅力を伝えたいし、面白さを伝えたい。なんかそういう気持を込めて「飲食チェーン店トラベラー」と名乗り始めた。その中に全ての活動を含めたい。

ありがたいことにご縁があり、飲食PRのお仕事を頂いたり、Webライターの仕事を頂いたりと、少しずつ仕事が増えていった。Webライターとして書いたものの中にバズった記事もあった。人気記事1位2位の2トップを取ったこともあった。

収入ゼロでのたれ死ぬことは、とりあえず避けられた。

出版社から話が来ないなら自分で作るしかない

また、本を書いてみたい。今度はもっと「ご当地」の、全国的には知られていないチェーン店の魅力を紹介したい。「本店巡礼」から10年が経ち、そう思うようになった。

その理由はこうだ。ブログにどれだけご当地チェーン店のことを書いても、アクセスがあるのは常に有名店かテレビで話題になったお店だけということ。知らない地域の知らない店の情報にブログでたどり着ける人がほとんどいないということだ。

これはインターネットの特性上仕方ないもので、人は検索を使って「最も良いもの」「最も面白いもの」「最も話題になってるもの」にたどり着く。だから、ご当地チェーン店のような情報はノイズと判断されるのだ。

私はご当地チェーン店の情報を届けたい。それには本にするしかない。

本だとペラペラとページをめくりながら、未知の情報にたどり着くことができる。それは決してノイズではないからだ。

そんなことを考えながら、地道にやってれば出版社からのお誘いもいつか来るだろうと1年、2年待ったが、そんなタイミング良く出版依頼なんか来なかった。

だから私は出版社をアテにせず、自力で同人誌を作る決心をした。

同人誌を作るのは以前から興味があったが、作り方が分からず、手を出さなかった。でも、全ページIllustratorで作ればなんとかなるらしい。まずは「回転寿司」の本を作ろう。この時点で40店舗近くご当地回転寿司チェーン店を探訪していたので、ページは埋まると思った。

2023年の2月頃に制作作業開始。最初にスプレッドシートで台割りを作る。台割りとはページごとに何を書くかを割り当てる作業だ。

そうそうこれ、10年前に出版した時、やってもらったなあと思い出した。そしてひたすら原稿を書く毎日。

文字を書くこと自体は大変ではないが、「嘘を書かない」ことが何より大変で、下調べや裏取りに凄く時間がかかった。

全ての情報がネットに転がってるとは限らないし、ネットに転がってる情報もオフィシャルの1次情報以外は参考にしてはいけない。

そして、編集者が作家に対してどれだけ厳しく、客観的に軌道修正できるか。

編集者と作家が同じ自分の場合、どこかで客観視して、また主観に戻るといったメタ視点スイッチが必要になる。

Illustratorで60ページ近い版下を作った。もの凄く時間が掛かったし、ファイルも重く、制作効率も悪かった。表紙は最低限のものにした。自分はデザイナーではないので、デザイン的な要素を排除した。

そして印刷所から本が届いた。

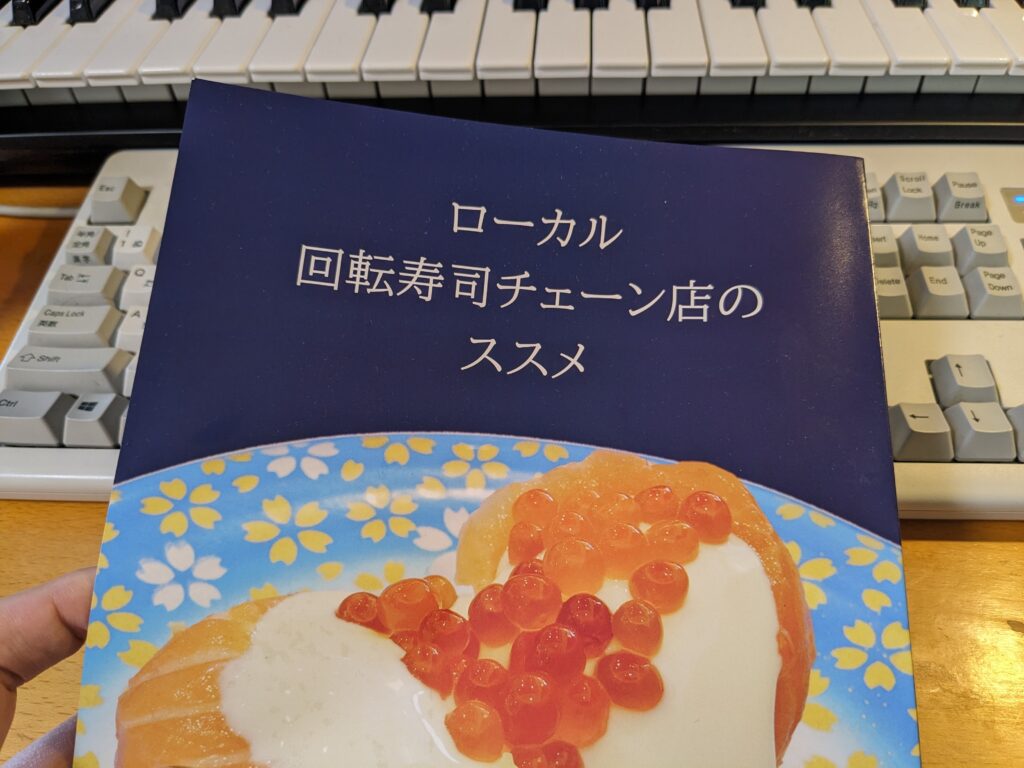

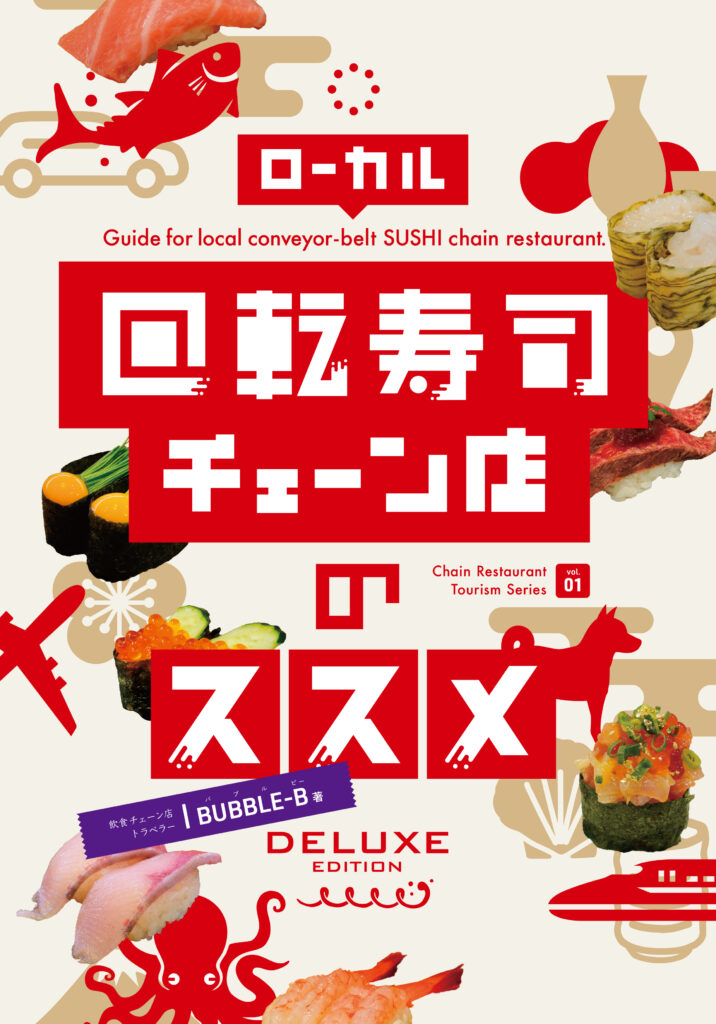

「ローカル回転寿司チェーン店のススメ」

「ローカル回転寿司チェーン店のススメ」

シンプルな書名と、イクラと垂れるチーズのビジュアルだけというシンプルな表紙。300部だけの印刷だけど、初の同人誌が完成した。ページをめくると、北から南までありとあらゆる回転寿司店と寿司の写真。これだ、と思った。

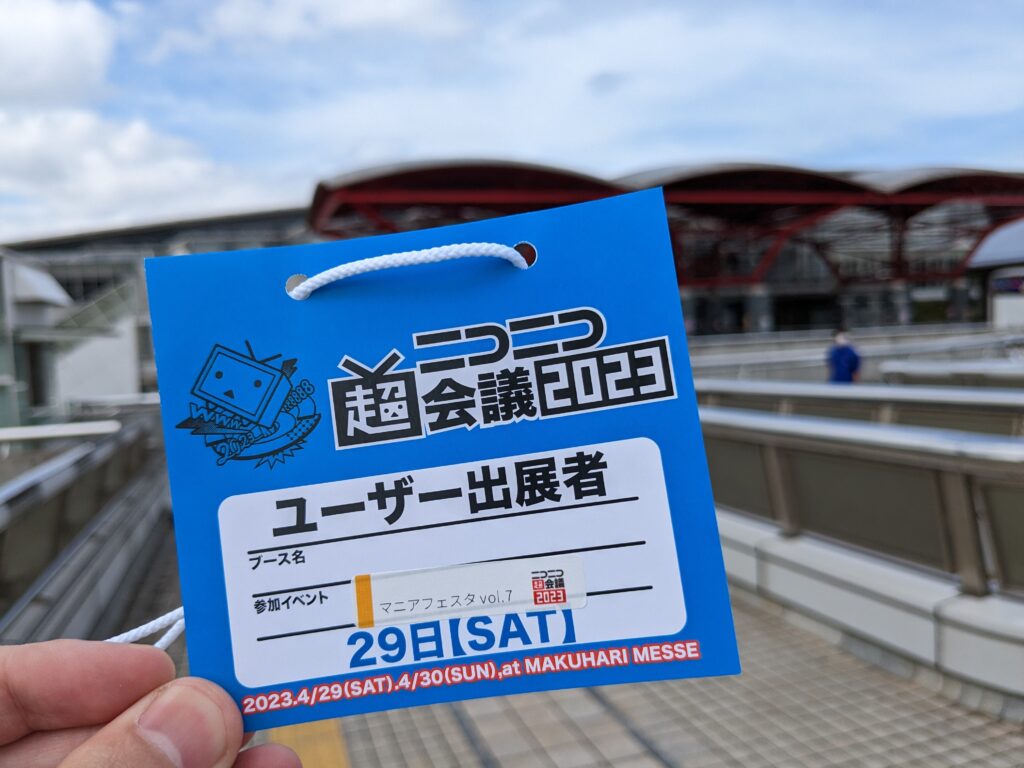

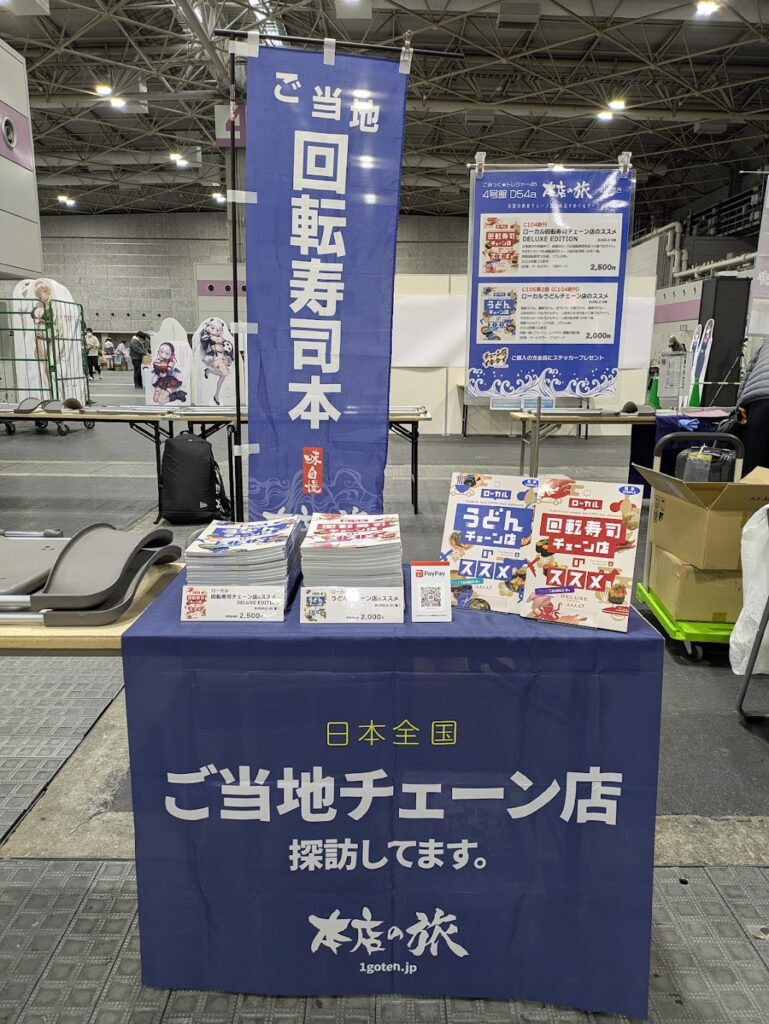

エントリーしていた即売会、幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議」の「マニアフェスタ」にも間に合った。「本店の旅」としてブースを出店した。

今まで同人音楽として「M3」には出ていたけど、同人誌のブースを出すのはこれが初めてだった。

(過去にマニアフェスタに出た時は何も売るものがなく、ただ喋っていただけだった)

幕張メッセは遠かったが、なかなかの手応えがあった。

また、秋には「関西めしけっと」という食べものオンリーの同人誌即売会にもブース出店した。

「同人誌」の即売会は、「同人音楽」の即売会とは全く違うと感じた。BUBBLE-Bという作家名を知らなくても、タイトルと表紙、そして内容に興味を持ってもらえる。この1冊しかラインナップがなくても、手応えを得られる。それが何より新鮮だった。

そしてこんなこともあった。

お客さん「私のバイトしてるお店、載ってます? ○○って言うんですが」

私「ああ~ 載ってないんです」

お客さん「残念、載ってたら買おうと思いました」

と言って帰っていった。

そう、掲載店舗数が全然足りない。これでは「ガイド本」にならない。このお客さんがバイトしてるお店を載せなきゃいけない。

全国のチェーン店に探訪し直して、大幅に情報量を増やした新作を作る計画を立てた。もう後には戻れない。

と思ってたら出版の話が来た

さあ新しい同人誌を作るぜ!というモードに入った頃、こんなメールが届いた。

「本を出版しませんか?」

なんというタイミング。でも、もちろんやる方向で返事をさせていただいた。2度目の商業出版である。なんでも、この「ローカル回転寿司チェーン店のススメ」を見てお声がけを頂いたのである。

今度の本はイカロス出版という出版社から出るムック本で、「飲食チェーン店編」「ローカルスーパー編」「ローカルコンビニ編」の3章構成で、3人による共著という方になるという。

かなりマニアックな臭いのする本になりそうだなと思いながら執筆を進め、そして出版された。

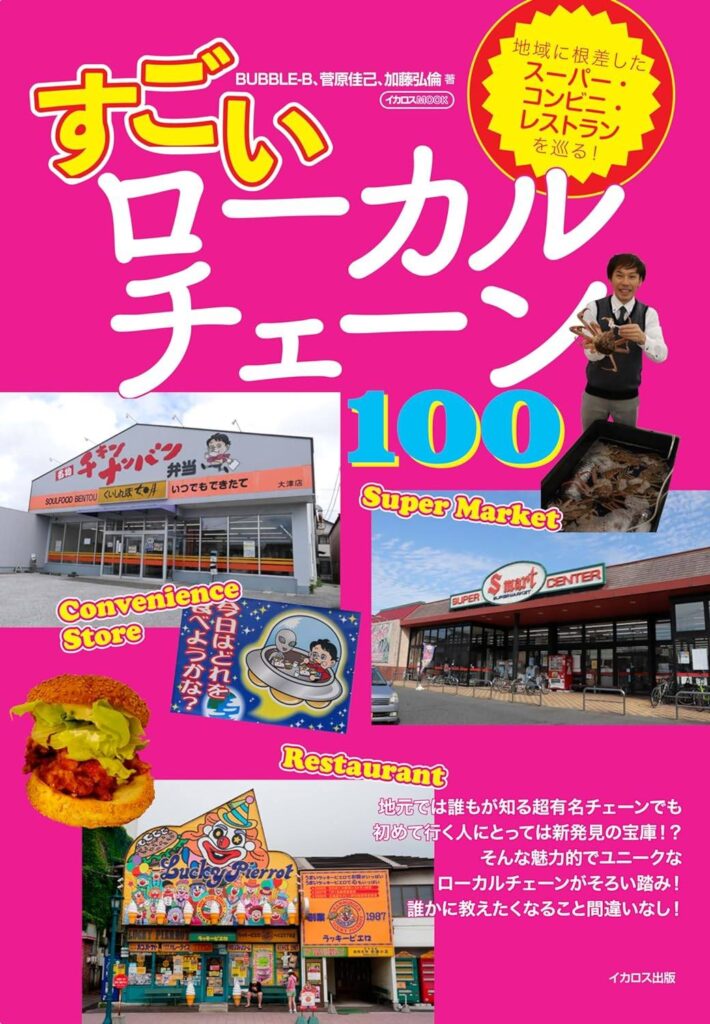

「すごいローカルチェーン100」

ローカルチェーン店で本を出せたらな…と思っていた夢が、あっという間に形になった。

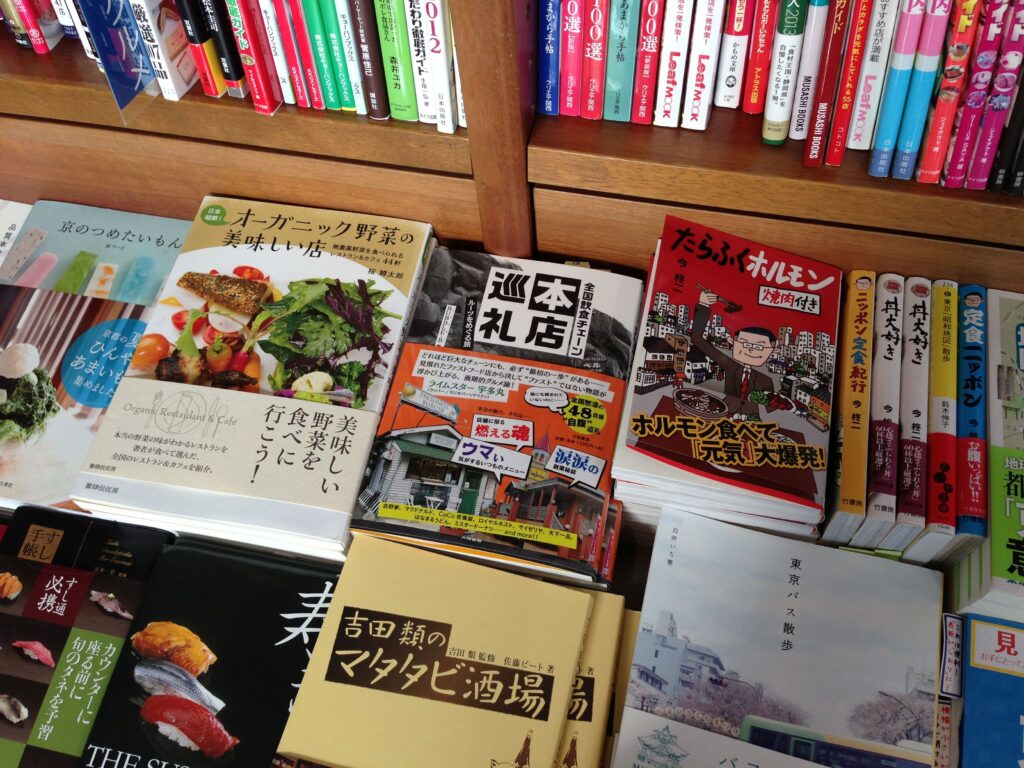

書店にも並んでいた。ガチな旅ガイドと共に、ローカルチェーン店めぐりの本が並んだことが嬉しかった。

齢48歳からのDTP

実家で仕事をすることが手狭になり、駅前のマンションを事務所として借りた。

独立から4年目にして、いよいよ、というかやっと、個人事業主として事務所を構えることができた。

PRやライターの仕事を続けながら、新作本のために全国を飛び回り始めた。

そして、InDesignを独学で習熟した。InDesignとはDTPの定番ソフト。難しいイメージだったが意外とすんなり理解できた。新しいソフトを覚えるのは楽しい。

取材と平行して、2月から執筆開始。今度は「回転寿司」と「うどん」の2冊を同時進行で作ることにした。それは、地方取材でのコストを効率的にするためでもある。2月~6月が回転寿司本の制作期間、6月~8月がうどん本の制作期間と決め、スケジュールの線を引いた。

それぞれの台割りを作り、取材完了のところ、執筆終了のところなどを管理。

締め切り日までにあと何ページ必要か、という数字も毎日把握できるようにした。

そして、夢中になって書き続けた。朝起きたらすぐにInDesignに向かい、寝るまで作業する。自分にそんな集中力があったことに驚いた。

たまには気分を変えて、梅田のシェアオフィスで作業をしたりとか。

大阪駅のホームが見える絶景スペースがお気に入りだった。

それにしてもInDesignに変えてから、作業スピードが劇的に上がった。

ついこないだまで未知のソフトだったのに、毎日のように酷使した。

そして完成、無事に入稿までこぎ着けた。

完成し、嬉しくて泣いた

2冊同時に進行したから、印刷所からは2冊分の完成品が届いた。

「ローカル回転寿司チェーン店のススメ DELUXE EDITION」

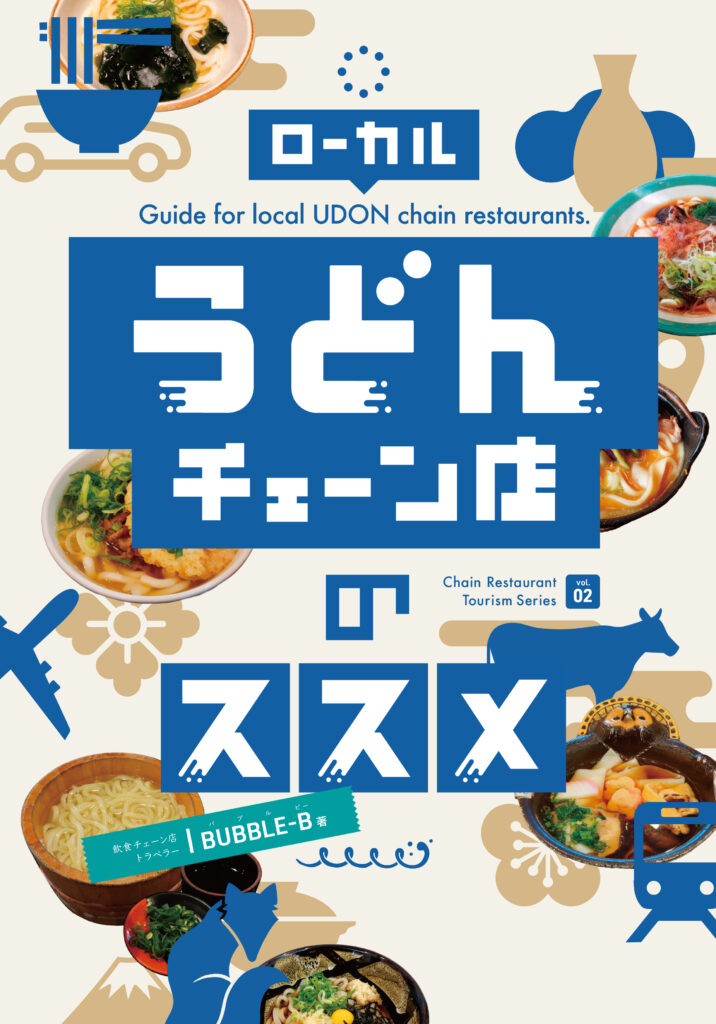

「ローカルうどんチェーン店のススメ」

の2冊が完成した。

初のInDesign版下、そしてCDのジャケットデザインでずっとお世話になっていた村上健さんによる書影デザイン。ずっしりと重たい1冊。内容量とクオリティに大満足。

回転寿司がDELUXE EDITIONなのは、前年に出したものに対する大幅なアップデートという意味をこめて。タイトルは変えずに。そして私はここからシリーズ化しようと思い、「チェーン店ツーリズムシリーズ」と銘打って、それぞれVol.01・Vol.02とナンバリングした。

オールカラー仕様なので、高くなった印刷原価を少しでも抑えるには、できるだけたくさん印刷するしかない。

どれだけ売れるのかさっぱり分からないが、回転寿司を800部、うどんを600部印刷した。

その時の在庫部屋の様子がこれ。

この時、「売れんのかこれ…」と猛烈にブルーになった。前作はたった300部だったが、今回は違う。

さすがに段ボール箱多すぎやろこれ。

とはいえ回転寿司が156ページ、うどんが114ページとページ数が多く、表紙も220kgの厚めの紙というのもあり、1箱に入ってる冊数は60冊から80冊くらいで、あまり入らないからこれくらいの量になるのは仕方ない。

思えばCDを作っていた時は、それほど在庫の箱を抱えなかった。

CDは標準のジュエルケースだと厚み12mm、それが100枚入った長細い段ボール箱が定番だ。

ジュエルケースの時に1000枚プレスした時はそれなりの在庫量になったが、近年はずっと薄い紙ジャケット仕様なので、省スペースだった。

だから同人誌の「デカくて重い」という二重苦、しかも段ボールの角に衝撃を与えるとすぐに痛むというデリケートさは、CDの比ではない厳しさがあると感じた。

そして大阪のBarフェーダーさんで、出版記念トークイベントを開催した。

そして久しぶりにTBSラジオに出演した。

2011年の「ライムスター宇多丸のウイークエンドシャッフル」での「本店道」特集以来、13年ぶりに宇多丸さんのラジオ番組「アフター6ジャンクション2」に出演。あれからチェーン店探訪がどうなったかをご報告できた。

そして夏のコミックマーケットにも間に合った。「本店の旅」として初のコミケ参加である。

大きな反響があり、完売となった。加減が分からず、ぼちぼちかな?という搬入量だったことが、完全に甘かった。買いに来てくれたのに品切れだったという方、申し訳ない。

とにかく初めてのコミケは想像以上の手応えがあった。

その後もさまざまな同人即売会に参加した。コミティア、文学フリマ、コミックシティ、こみっくトレジャー…

そうこうしているうちに、たくさんの同人誌仲間ができた。みんな旅とかグルメ系のジャンルなので趣味が近く、すぐに打ち解ける。そしてみんなに共通しているのは、作ることも好きだけど、即売会に参加することが好きだということ。

商業出版だと売るのは出版社の営業マンだったり書店員さんだったりして、作者はせいぜいSNSで告知したり、書店でポップを書いたりする程度だが、同人誌は違う。何から何まで自分たちの手でやるのだ。どんなブースを作るか、どんなお品書きを作るか、電子決済の手段は用意するのか。そういうことを愛して、楽しめて、継続的に改良できる人が売れていくのだろう。

「売ることはお金儲け」という側面だけなく、ファンとファン同士の触れあいであり、「好き」で繋がれる場作り、だと思う。私はずっと同人音楽の場で活動し、同人音楽即売会のM3に出ていたから共通点は色々あれど、アーティストの知名度やゲームやアニメへの曲参加による話題性が重要な同人音楽とは違い、中身で判断されることの多い情報・評論系同人誌の世界を知り、広い海原に出たような気持ちになれた。

取材と執筆と万博の日々

あれだけあった在庫も、数ヶ月もするとスカスカになった。

そして初めての重版。誤字脱字を直し、気になっていたレイアウトも微調整し、不満なしとなった「回転寿司」「うどん」の第2版が届き、また在庫が復活した。

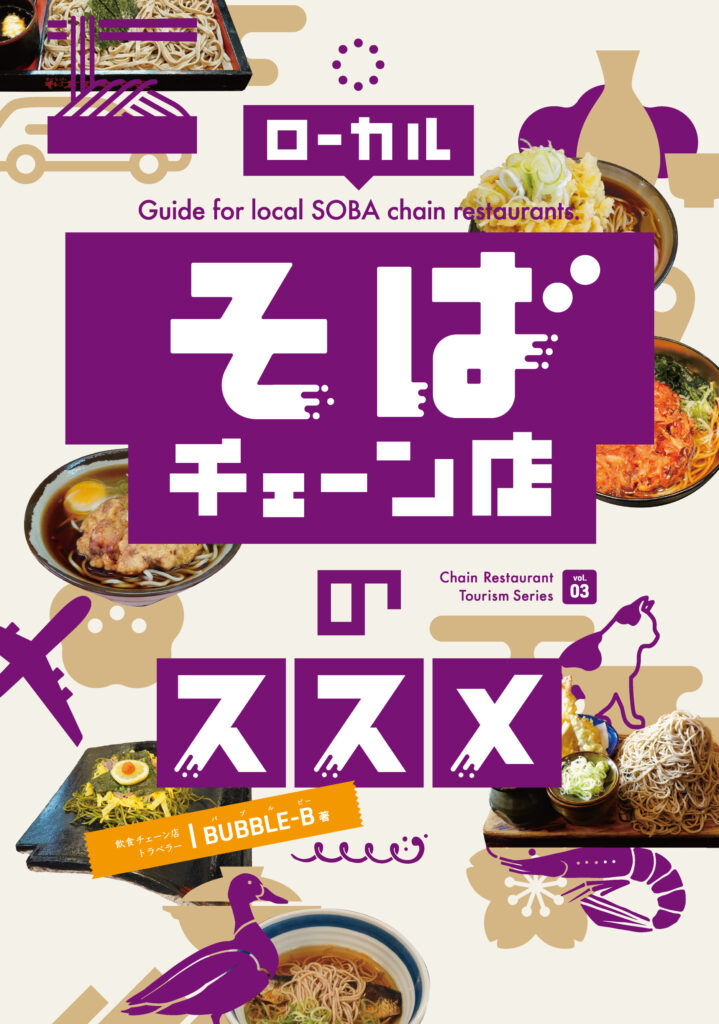

そして新作、「タイミーでの労働ルポ」本と「そば」本の制作を開始した。

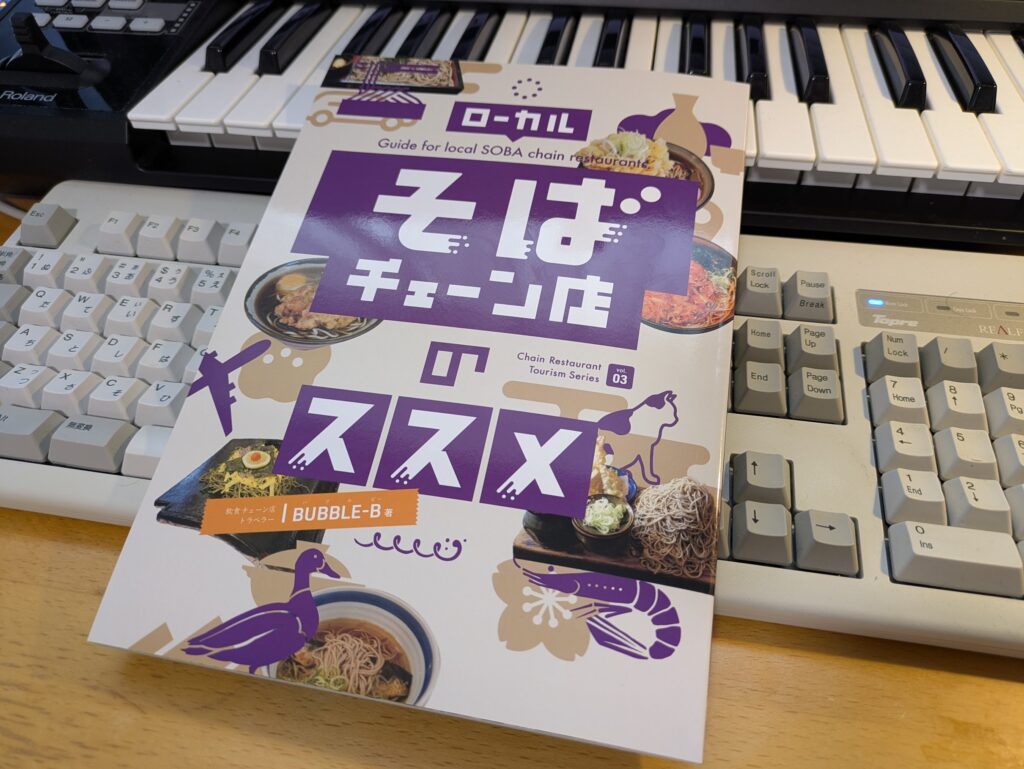

特に飲食チェーン店ツーリズムシリーズ第3弾となる「ローカルそばチェーン店のススメ」は、8月のコミックマーケットに間に合うように作り始めた。また取材の日々が続く。

そばばかり食べ歩き、細かな違いに気付けるようになった。

「マツコの知らない世界」に出演した。

同人誌の執筆において、今年の最大の敵は「万博」だった。こいつはヤバい。執筆しないと間に合わない。でも万博にも行きたい。私はパビリオンの待ち時間にノートPCでInDesignを立ちあげて原稿を書くといった異常行動をした。

そしてついに完成した。

第3弾、やっとシリーズらしくなった

「ローカルそばチェーン店のススメ」

やっと新作が完成した。

このシリーズの新作は1年ぶりとなった。やっと読者に新作を楽しんでもらえるのが嬉しい。

そば本の在庫がドカっと入った。また少しブルーになる。

夏のコミックマーケットにも間に合った。今回はギリギリだった。

本も4種類になった。在庫も潤沢に用意した。ブース内に段ボールの置き場所がなく、テーブルの上にひたすら積んだ。1年前よりさらに大きな反響があった。たくさんの人が本を手に取ってくれた。

そして完売した。来てもらったのに買えなかった皆様、申し訳ない。ただ、これ以上の量を持って来れない(置けない)ので2スペースでやるしかないが、それで当選することは難しそうだ。

ニコニコ生放送からの突撃取材もあった。

また反響があって嬉しい。

そして、さらば青春の光さんの番組「さらばのこの本ダレが書いとんねん!」に出演した。

この出演も多くの反響を頂いた。

そしてまた商業出版の依頼を頂き、先日執筆を終えたところ。今年はなかなか濃厚な1年かもしれない。

近日発表できるはず。

回転寿司・うどんを重版して第3版に、そばを重版して第2版にして、再び在庫の山となった。

これが冒頭の写真だが、どのようにしてこうなったか、お分かり頂けたかと思う。

でも、倉庫を借りないと在庫が置けないような、凄い作家さんはいっぱいいる。

世の中はまだまだ広く深い。

今感じている課題

ここまで読むと、順風満帆じゃないか?と思われたかも知れない。

だが、課題もある。

1.自分が健康であること

食を扱う活動である以上、自分が健康的に食べ、消化することができなければ、この活動は終わってしまう。

しかし誰でも年齢と共に油ものが苦手になっていくように、私にもその波は平等に訪れている。そして血圧もやや高めなので、普段は塩分量に気をつけている。取材でもない時に、無駄なカロリーや塩分は摂らない。

健康的に活動するためには、短期間でドカドカと食べ続けることは好ましくない。時間をかけて取材を進め、1日の摂取量と運動量のバランスを取っていかなければならない。20台、30台の頃ならともかく、来年50台になる私は特に無理をしないことが大切だ。

そのためには今後の企画をできるだけ早めに作り、できるだけ早めにプロジェクトを開始し、無理をしないペースで進める必要がある。健康であり続けるために。

2.好奇心や熱量を持ち続けること

私は独立後、全ての仕事が「好きなこと」となった。嫌いな仕事はない、嫌いな上司もいないというのは、この上なく幸せなことである。そりゃ締め切り間近の創作ストレスみたいなものはあるが、別の話。

上述したが、私にとって飲食店とは、気持ちがしんどい時ならそれを楽にしてくれる存在だ。だが、ストレスの少ない生活をしている今は、飲食店に対してストレスからの解放を求めたりはしない。

会社員だった頃、この「余興」はストレスを抱える生活からの逃避という意味合いもあり、それが創作のエンジンの一部だったことは否めない。

でも、そのエンジンはとても大切なもので、形を変えてでもエンジンに火を入れ続け、燃焼させ続けなければならない。

このエンジンのことを私は「アンチテーゼ」と呼んでおり、不遇や逆境、無関心や無理解に対するメッセージとか怒りこそが作品を作る原動力になり、作品を作品たらしめていると思っている。それは音楽でもイラストでも文章でも同じだ。

そしてもう一つは、形骸化を防ぐこと。どんな好きなことでも、仕事になると同じことを何度も繰り返す必要が出てくる。同じ質問を何度もされ、同じ答えを何度も返すのだ。例えば私なら「首都圏から気軽に行けるローカルチェーン店でオススメはありますか?」といった質問を何度も受け、その度に答えてきたように。

仕事となると、どうしても効率化やスピードアップを求めてしまい、その弊害として受け答えのテンプレ化や形骸化が進んでしまう。確かに仕事はできたのかも知れないが、これで良いのか?という自問がモヤモヤと残る。

「好き」を仕事にした人なら、このあたりのジレンマというかパラドックス、自家中毒、そう感じることはあるのではないだろうか。好きだったけど、仕事として無感情に進めている自分、みたいな。

それをこなしていると熱量が下がっていき、やがて終わりを迎える。

全てがつまらなくなり、クオリティが下がったことにすら気付けない。惰性だけが続いていく。

そうならないためにはアンチテーゼのエンジンの火を消さないことがとても大切だ。自分の作品は世の中には全く受け入れられず、理解もされていない、バカにされている。世の中の大多数の人々の思考や嗜好は平凡だし、ネットで話題になったものに左右されてばかりである、それに対して自分はどういう作品を作るのか?というアンチテーゼこそが創作の原動力でなければならない。

3.円安

今、円の価値が下がり、国際的にはとても厳しい位置にいる日本。それは海外に出ると痛感する。ヨーロッパでモーニングにパンとコーヒーを食べたら日本円で5000円だった、という話もよく聞く。

円安なんて自力でどうすることもできないが、チェーン店ツーリズムシリーズはいずれ海外編を制作する予定なので、円安が続いていると取材に支障が出るのだ。

個人が円安を乗り越えるには、それ以上の日本円を蓄えるしか方法がない。とても馬鹿げているが、時間的なチャンス、タイミングを逃さないためにできることは、それしかない。

今後の展望

現在49歳の私だが、40歳を超えた頃から「残り時間」を気にするようになった。日本人男性の平均寿命の半分を過ぎ、これからは体力、気力ともに下り坂になる中で、これまでのように動ける時間はどれだけ残されているのか。

上の課題の1番に健康を書いたが、健康こそが時間を延ばす最大の方法であることは間違いない。

かつ、やりたいことがあれば後延ばしにせず、腰を上げ、計画を立てることが大切だと思うようになった。

誰かにケツを叩かれるのではなく、セルフケツ叩き。これをどこまで厳密に守れるか?ということである。

誰しも、全ての活動はいつか終わる。最後の最後まで病院のベッドで執筆した作家もいる。

もちろん私の活動もいつか終わる。寿命でなくても、何らかの理由で突然終わることもある。

1年や2年先の計画を立てて、線表を引き、セルフケツ叩きをする。結局これしかない。

ちなみにセルフケツ叩きに慣れると、誰かにケツを叩かれることがとても嫌になるから面白い。

まだ身体が動く。手や足が動く。胃袋が働く。頭も冴えている。目も耳も機能している。

そのうちに、やっていきましょう。